一人一哲学

4月から3度目の大学生になります。

入学するのは、放送大学の教養学部、人間と文化コース。

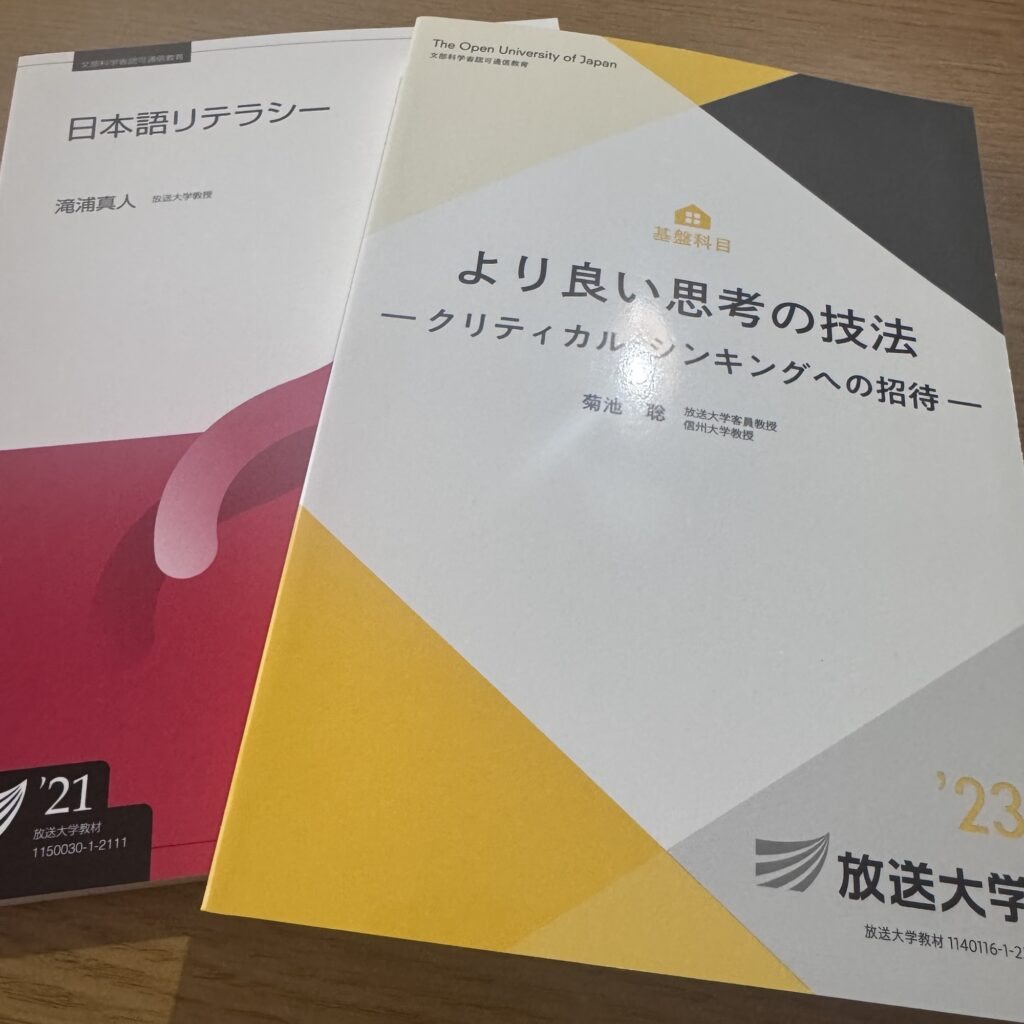

最初に取る単元の教科書が届きました。

新たに学びをはじめるのは、自分の考えや表現の精度を上げていきたいから。

そのために、言葉の本質に迫ったり、自分の考えや物事の捉え方を成り立たせている基盤を耕して、もっと自分の考えを発展させてみたいなと思っています。

今日のタイトルの「一人一哲学」は、以前師と仰いでいた先生が、折に触れおっしゃっていたことです。

その先生についていたのは、30代の頃。

実践者であると同時に学者だった先生からは、日本の哲学者が書いた本をたくさん紹介していただき、哲学の素養の無かった私は、時折ちんぷんかんぷんな哲学用語が出てくる難解な哲学書の読破に挑んでいました。

それはまるで、ロッククライミングでごつごつした孤高の崖を必死に登っている気分でした。笑

でも、とても憧れていた先生がどんな世界を見ているのかをどうしても知りたくて

わたしと同じ日本人が日本語で書いていることなんだから、わからないはずがない!

と自分に言い聞かせて、とにかく一冊一冊読んでは、感想を先生に送りました。

そうすると先生は、送った感想にシンプルなコメントをくださり、また次の本を紹介してくださっては、

感想を愉しみにしています

とおっしゃいました。

そして、先生が愉しみにしていてくださるのが嬉しくて、またその本を一生懸命読んで感想を送りました。

そうやって必死に先生を追いかけて、本を一冊一冊読んでいると、気が付くとたくさんの哲学者や宗教学者や身体論者の思想に触れていました。

西田幾多郎、鈴木大拙、和辻哲郎、井筒俊彦、森信三、鈴木亨、澤瀉久敬、中村雄二郎、湯浅泰雄、市川浩(敬称略)

先生に紹介していただいた本を通して、影響を受けた人たちです。

哲学者の文章表現や、書きあらわされていることの本質は、時に非常に難解で、理解できたとはとても言えません。

ですが、それらのエッセンスが、今のわたしの物事の捉え方や、論考の仕方の基盤になっていることも、また事実です。

先生は、一人ひとりが自分の哲学を持つべきだとおっしゃっていました。

それまでのわたしは、哲学体系を築くのは、何か突出した才能のある人の特権だと思っていたところがありました。

でも、その先生の言葉を聴いて、自分もそうしていきたいと思うようになりました。

わたしにとって40,50代は、人生で一番脂がのって考えを練ることができる時期だと思っています。

その時期に思いっきり考えて、自分の考えを発展させてみたいなと思っています。

そして、師の「一人一哲学」という言葉がずっとわたしの胸に息づいているのだなと、改めて感じています。

◆Recent Post◆

少し前になりますが、師とのかかわりについて話した音声です。

******

対面セッションは、常時お受けしています。

いつでもお気軽に、お問合せください。

******

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

毎日配信しているメルマガへのご登録は、こちらからどうぞ。

コメントを残す